神宮外苑のいちょう並木に魅せられて

前日からの雨でどうなることかと思いましたが、当日の午後からは青空が見えるほどの気持ちのいい天気になった11月23日の勤労感謝の日。毎年この日はラグビー観戦のために明治神宮外苑へ行くのですが、今年も家族で散歩もかねて出かけることにします。

外苑前についたのが12時頃。まだ早いので、青山中学校近くの中華料理屋「上海港」に入ります。中国人の方が経営されているお店で、目立つところにはなく奥まったところで自分たちの他に人はいませんでした。ここで、注文をしてまもなく子供が料理がしている様子が見たいと言い出します。それを聞いていた店員の女性が子供を抱っこしてくれ、厨房の様子が見えるようにしてくれました。

子供も大喜びで、にこっとして笑顔を見せると店員の女性もにこにこ。雰囲気がすごく和んだ感じになります。子供の威力って大きいんだなと改めて感じます。食べ物もすごくおいしくてまた機会があれば行ってみたいお店を見つけました。

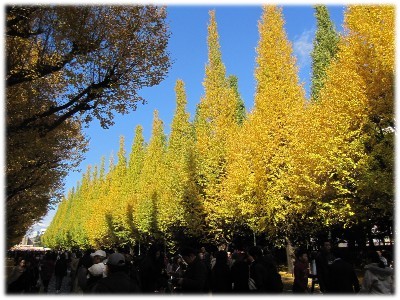

満腹になった自分たちは、神宮外苑のいちょう並木へ向かいます。入り口からみたずらっと並んだいちょう並木はまさに絶景です。色づきも80%程度でまだ青いものと散っている黄色のコントラストを同時に見ることができます。ものすごい人でしたが、写真を撮ったり散策したり、子供と落ちているいちょうを投げ合って自分も完全に子供化してました。

そのいちょう並木の向こう側では神宮外苑いちょう祭りが開催されていました。各地の名産品や大道芸人が登場し、かなりの盛り上がり。メイン会場は芝生の野球場で開催されており、広大な広場は巨大な休憩所とそれを囲むように出店があり、まるでB?1グランプリの様な感じ。もつ焼系や焼きそば系といった定番の店も多くあるなかで子供が目を付けたのは大好きなわらび餅でした。かなりな分量を購入しホクホク顔の子供と、仕方ないなという奥さんでしたが、後にこれらのわらび餅は子供と一緒に食べながらもその多くが奥さんの胃の中へ吸い込まれていました。

そして最後に向かったのが今回のメインである関東大学ラグビー対抗戦が開催される秩父宮ラグビー場です。早稲田大学と慶應義塾大学の伝統の一戦でしたが、最後まで本当に手に汗を握る接戦でした。ラグビーはテレビで見ると全体が分かっていいのですが、生で見ると本当に迫力があります。子供は始めの10分は物珍しそうに応援していましたが、その後は完全に飽き始め狭い空間のなかで暴れ始めます。仕方ないのですが、最後まで何とか迷惑をかけることなく観戦してました。後でテレビを見たら米粒程度で奥さんと子供が映っていました。

色々遊んで楽しめた休日となりました。やはり秋を感じることができるイベントが毎年あることが本当に嬉しいですし、こういった「この時期なら、これ」というイベントをもっともっと増やしていけたらいいなと思います。

|

大学ラグビー激闘史 1987年度~1991年度 DVD-BOX (2008/01/25) 吉田義人、清宮克幸 他 |